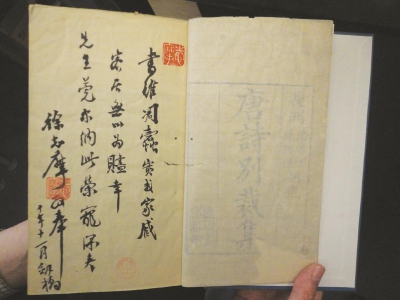

▲剑桥图书馆藏徐志摩赠《唐诗别裁集》

“你跟我一样,也喜欢书里夹片树叶”,耳畔响起来这句话的时候,就想起操一口标准富有磁性的普通话的讲者,想起三年前那个夏天在剑桥的一次拜访。地点:剑桥大学图书馆二楼西端中文部主任办公室,一间约有三十平方米的方正房间,推门而入,一侧依墙书柜顶天立地,另一侧临图书馆内庭,有充足的光线照进;讲者呢,自然是中文部掌门艾超世先生(Charles Aylmer,Head of Chinese Department,Cambridge University Library),他在房间彼端一张满是书籍报刊的电脑桌前,周身亦各类文档资料堆叠。时间是2015年7月24日,确切地说,是那日上午10:40-12:58,访学期间随身的红色硬皮笔记本记录了这个时间,但缘何精确到了分?已记不清。许是谈话太过瘾,不精确不足以表示心情?

事前并没做很多案头工作,但甫一见面,听到艾先生脱口而出自然流利的中文,顿时倍感亲切,不禁问起先生如何得来这等造诣,如何与中文和中国文化结缘。先生率言相告,1970年代就读剑桥大学彭布罗克学院(Pembroke College,建于1347年,剑桥第三古老的学院),修的是Oriental Studies(东方学),“就是你现在访学的亚洲中东研究系(Faculty of Asian and Middle Eastern Studies)前身啊。”遗憾的是入校后始知学院多研究中东的教授,专治中国研究者几无,而以深研中国科学技术史知名的李约瑟教授其时正任冈维尔与凯斯学 院(Gonville and Caius College)院长——艾先生说,那才是自己应该去的学院。忆起大学时代,艾先生说:我在学院的宿舍,对面就是学院教堂,不过,从来没进去过!呵,我禁不住说,那间教堂可是有名的建筑师Sir Christopher Wren(克里斯多佛·莱恩爵士)在剑桥的第一件作品,很多人到剑桥必拜呢!

1977年,艾先生得到机会赴北京大学哲学系深造。在北京,他读过毛选,喜欢骑自行车穿行大街小巷,去琉璃厂淘旧书,红宝书毛主席像,至今家里还留着。先生说,可惜现在的北京车多了,空气不复从前,琉璃厂的旧书呢,一则贵,二则赝品多,从前的单车时光只好付诸记忆。他也喜欢民国电影,《小城之春》《马路天使》等等,还收藏了不少DVD。不知怎么说到了饮食,我说艾先生喜欢油条豆浆吧,他笑了答,对啊,你怎么知道?我顺势问,剑桥中餐馆也不少啊,您爱去哪家?噢,市中心最火的那家川味中餐馆,“天天”,我喜欢。另一家粤式餐馆,有名气,不喜欢。

不留神,话题还是归结到谈书,也谈到我访学的主要工作——查访有关邵洵美在剑桥时期的活动资料。我感慨,剑桥书店多,很享受在剑桥淘书,市中心市场的旧书摊,Heffers、G.David、Oxfam,Amnesty等等,常得惊喜。邵洵美当年在剑桥时也常光顾,还曾专门写过其中一家,老板名“老大卫”。不知现在还有没有,我完全不抱希望地随口一说。不料艾先生一听,立马语出:那就是现在的G.David呀,国王学院对面小巷子里,我也常去那儿淘书呐!真是“踏破铁鞋无觅处,得来全不费工夫”!这就是剑桥,上百年的老旧,在这儿有如街坊老邻,代代相守相承。

我接着提及,邵洵美在剑桥时住在A.C.Moule家里,慕尔既是他的房东也是他的老师,二人亦师亦友,交谊甚厚。先生对此很感兴趣,在收到我的预约来访邮件后,还事先专门在网上阅读了有关文章。聊起慕尔是剑桥的第三任汉学教授,先生打开了话匣子,如数家珍剑大历任汉学教授:首任是威妥玛爵士(Thomas Francis Wade,1818-1895),他在中国生活了四十余年,担任过十年英国驻北京公使,退休后于1888年至剑桥任职,直至1895年去世。剑大图书馆首批大量的中文书籍即源于威氏所赠,其中不少善本与孤本书籍,如清初抄本《明实录》、清抄本满文《养正图解》、明刊孤本《异域图志》以及非常稀见的太平天国出版物等。

作为第二任汉学教授的翟理斯(H.A.Giles,1845-1935),自1897至1932年,任职达35年之久。艾先生称,翟理斯翻译过包括《道德经》《庄子》在内的很多中国典籍,《道德经》他的译本要好于另一位汉学家译本,因为他本人也信奉道教。他也编选译介过不少中国古典文学作品。日本有个汉学家小畑熏良(Shigeyoshi Obata,1888-1971),出版过英译李白诗集,翟理斯曾专门撰文批评其译文缺失原诗的节奏与韵律,英文水平也不足够翻译中国诗歌,仅仅四十句诗行就有25处错误。而日本与中国交往历史悠久,日本汉学应该有很高的成就。我回应说,闻一多1926年也曾撰文《英译的李太白》评价过小畑翻译李白诗的选材、方法和风格等问题,对其以自由体意译李白的格律诗多有批评。艾先生听到,即表示希望阅读此文。他还介绍,翟理斯反对在中国传播基督教,因为他认为中国人有自己的儒、道、佛教。

话到此间,我不经意问了一个回想起来非常low的问题:英文著述中拼写中文人名,跟汉语拼音很不同,比如“胡适”,不是“Hu Shi”,而是“Hu Shih”,这是怎么回事呢?——真问对了人!艾先生说,这就是威、翟二人创立的一套拼音方案啊,西方人广泛采用多年的,叫威妥玛-翟理斯拼音法(Wade-Giles Romanization)。原来如此!事后从相关资料方知,这是西方人创制记录汉语普通话的最成功的罗马字母拼音系统。

听得出,艾先生对翟理斯的熟悉超出一般。这当儿,先生才坦言:我编过翟理斯的回忆录啊!他接着就从电脑中找出电子版——The Memoirs of H.A.Giles(发表于由澳大利亚国立大学高等研究院主办的《东亚历史》,1997年夏冬合卷)。而一看到“H.A.Giles”,我忽然联想起已在剑大图书馆查到的邵洵美1925年参加的剑桥大学文学士入学考试初试(the Previous Examination or little-Go)通过名单,那名单上方列有考官名字,其中一位就是H.A.Giles。名单上显示,邵洵美考试的科目是英文和中文。将此告曰先生,先生说,这个中文考题一定是翟理斯出的,而且中文考的是文言文——因为这个考试过去要求考生必须考拉丁文或希腊文的,但翟理斯认为这对东亚来的学生很不公平,就向学校提议,将中文纳入此考试,允许来自远东的学生用中文考试,理由是文言文作为古典文字,和拉丁文在西方的意义差不多相当,同时这也有助于加强日渐密切的中英关系。日本人也学汉文,所以也可选考中文。正是由于翟理斯的努力,剑桥大学校务委员会才最终通过此提案。

接着谈至翟理斯的继任者、第三任汉学教授A.C.慕尔(1873-1957),他在1938至1951年任职。由于身体不太好,慕尔不能如其任华中区主教的父亲所愿在中国做传教士,回国后经过努力,成了汉学教授。因为是三一学院的毕业生,所以回母校成为该院院士。剑大图书馆里有慕尔捐赠的藏书几百册,大部分是《圣经》等宗教书籍,也有其父赠的《十竹斋书画谱》等书籍。

第四任汉学教授是哈澜(Gustav Haloun,1898-1951),1938年至1951年任职。他原为德国哥廷根大学文学教授,由于受到纳粹迫害来到剑桥(按:季羡林先生《留德十年》曾回忆其与哈澜在哥廷根时的交往,称哈澜是不会说中国话的汉学大家,为人亲切和蔼;哈澜是苏台德人,感情上与其说是德国人,毋宁说是捷克人,反对法西斯自是意内事)。哈澜是非常勤奋的一个人,甲骨文研究是他的拿手好戏。1949年他曾专程去中国,用英国政府特款购买中文书籍一万余册。

那您的老师是哪位教授呢?艾先生说,他的老师是崔瑞德(Denis Twitchett,1925-2006),在隋唐史研究领域很有影响,是《剑桥中国史》的发起人兼主编。不过,1980年代他到美国普林斯顿大学任教授了,并在那里荣退。

先生寥寥数语,于我,剑桥汉学早期发展简史俨然在胸。听君一席谈,胜读十年书,诚哉!

天马行空聊了这么久,忽想起,自己今天来访为何?呵,是要一睹徐志摩当年赠给恩师、国王学院院士狄更生(1862-1932)的家藏珍本《唐诗别裁集》真容的呀。这一来,艾先生立时从手边拿起此书——在我到来之前,他早已将它从书库中取出静候了。看得出,这是馆里的宝贝,先生不肯放手,小心翼翼捧在手中,打开给我看。只见书前扉页有志摩毛笔写就的赠辞:“书虽凋蠹,实我家藏,客居无以为赆,幸先生莞尔纳此,荣宠深矣。”落款“徐志摩敬奉十年十一月剑桥”。字体洒脱,一如其人。除此,则有狄更生亲笔:This I want to go to University Library,if they care to have it.If not,to Arthur Waley.(我愿意将此书归剑桥大学图书馆,如果他们有意留存。若非,则赠予阿瑟·韦利),此下附有图书馆入藏记录:Bequeathed by Goldsworthy Lowes Dickinson,Fellow of King’s College,Cambridge,3 August,1932(国王学院院士G.L.狄更生遗赠,1932年8月3日剑桥)。查狄更生好友、同为国王学院院士的小说家福斯特(E.M.Forster)撰写的《狄更生传》(E.M.Forster:Goldsworthy Lowes Dickinson and Related Writings,London:Edward Arnold Ltd.,1973,p.197),正是这一日,狄更生在剑桥逝世。

关于此书,艾先生提供了两条意见:第一,此书过往都称系康熙五十六年(1717年)石印本,艾先生指出肯定不是石印本,而是木刻本。因为石印技术19世纪初才在欧洲普及,晚清传入中国,该书初刻于1717年,那时显然不可能有石印本。第二,我问及华东师大陈子善教授曾著文记此书内还有徐志摩题赠给狄更生的一首诗,今次不知为何不见?艾先生称,此书装订于1966年,1980年代他在纽约联合国总部短期工作后,于1986年回到剑桥担任现职,迄今已有29年(按:指至2015年),但未见过那首诗。估计是香港某位学者1960年代来剑桥见到,插在书里的,现不知所终,不确定剑大图书馆狄更生手稿卡片编目里是否会有(参见陈子善:《徐志摩佚诗与狄更生》,2000年4月7日《文汇报·笔会》)。

不知时间过去多少,意犹未尽,但,该告辞了。出来方知已近下午一点,暗忖误了艾先生的午餐,不由心生歉意。先生的时间当然宝贵:馆藏中文典籍的电子化要尽快完成,以便利更多读者网上查阅;给亚洲中东系的硕士、博士生们授课,教授目录学等课程;接待各路来访,以及如我者回国后的邮件求教;追踪关注中文世界的学术信息,中国“国家哲学社会科学文献中心”上线不久,他已经很习惯地使用查找资料,还很高兴地对我说,你也用吧,免费的,很方便!

2018年8月12日完稿于青岛

作者:刘群

编辑:王秋童

责任编辑:舒明

*文汇独家稿件,转载请注明出处。